Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click |

© TERRAVITA, Frédéric BLASSELLE.

Sommaire :

-

I ) Introduction.

-

II ) Que sont les plaques tectoniques ?

- la tectonique des plaques

- différentes

frontières tectoniques

- l’origine des plaques

-

III ) L’influence du mouvement des plaques tectoniques sur

la division des continents.

- les

mouvemnts divergents

- les

mouvements convergents

- les frontières transformantes

-

IV ) Les déplacements des continents de la Pangée à nos

jours.

-

l’hypothèse de Wegener

-

les déplacements des continents

I ) Introduction.

Nos continents

reposent sur d’immenses plaques, appelées plaques tectoniques. Notre objectif

sera d’expliquer l’influence qu’ont ces plaques sur ce phénomène

surprenant qu’est la division des continents. Mais comment expliquer que ces

plaques sont à l’origine de ces mouvements ? Pour répondre à cette

question nous allons tout d’abord définir plus clairement ce que sont les

plaques tectoniques, ensuite nous étudirons l’influence qu’elles ont sur la

division des continents, puis nous parlerons de l’évolution des mouvements de

la masse continentale avant d’apporter une conclusion quant au problème posé.

II ) Que sont les plaques

tectoniques ?

a)

la

tectonique des plaques.

La

tectonique est une partie de la géologie qui étudie la nature et les causes

des déformations des ensembles rocheux. Dans notre cas, nous nous

interresseront plus particulièrement aux déformation à l’échelle

terrestre. D’après la théorie formulée par plusieurs géophysiciens, la

croute terrestre serait composée de 6 grandes plaques tectoniques rigides qui

se déplacent sur l’asthénoshère ( une couche visqueuse située à 100 km de

profondeur ). Leur vitesse de déplacement est variable :

|

Plaque

pacifique |

10cm

/ an vers le Nord-Ouest |

|

Plaque

eurasiatique |

1cm

/ an vers l’Est |

|

Plaque

américaine |

1cm

/ an vers l’Ouest |

|

Plaque

africaine |

2cm

/ an vers le Nord |

|

Plaque

antarctique |

Tourne

sur elle-même |

|

Plaque

indo-australienne |

7cm

/ an vers le Nord |

b) différentes frontières tectoniques.

Ces

mouvements définissent trois types de frontières entre les plaques:

1) les

frontières divergentes, là où les plaques s'éloignent l'une de l'autre et où

il y a production de nouvelle croûte océanique; ici, entre les plaques A et B,

et D et E;

2)

les frontières convergentes, là où deux plaques entrent en collision, conséquence

de la divergence; ici, entre les plaques B et C, et D et C;

3) les

frontières transformantes, lorsque deux plaques glissent latéralement l'une

contre l'autre, le long de failles; ce type de limites permet d'accomoder des

différences de vitesses dans le déplacement de plaques les unes par rapport

aux autres, comme ici entre A et E, et entre B et D, ou même des inversions du

sens du déplacement, comme ici entre les plaques B et E.

c ) l’origine des plaques.

L'intérieur de la Terre est composé de roches faiblement radioactives dont la désintégration produit de la chaleur. Certaines zones du manteau deviennent donc chaudes, et se mettent à monter vers la surface sous l'effet de la force d'Archimède (plus chaud = moins dense, d’où montée). Une fois refroidie en surface (ce qui évacue la chaleur produite par l'intérieur de la Terre), la matière replonge vers les profondeurs (plus froid = plus dense, d’où descente). Le système s'organise de telle façon que des zones "stables" apparaissent : à certains endroit la matière monte (ce sont les dorsales), à d'autres endroits elle redescend (ce sont les zones de subduction). En surface, la matière est simplement translaté des dorsales vers les subductions. Sous l'effet du refroidissement, cette matière devient cassante, c'est à dire qu'elle constitue des grandes plaques d'une certaine épaisseur (entre 10 et 100 km). C'est ce mouvement, appelé tectonique des plaques qui donne lieu à la dérive des continents.

III ) Les différents types de mouvement des plaques au niveau des continents.

a)

les

mouvements divergents

Il y a un flux de

chaleur qui va du centre vers l'extérieur de la terre,

causé par la

désintégration

radioactive de certains éléments chimiques. Les matériaux

chauffés au centre

de la terre sont moins denses que ceux en surface et ont donc

tendance à remonter

à la surface. Une fois refroidis, ils redeviennent plus denses

et redescendent donc

vers le centre de la terre avant de remonter à nouveau,

etc…Le flux de

chaleur à pour effet de soulever la croûte océanique, ce qui

correspond à la

dorsale océanique. La chaleur fait aussi fondre le manteau en

produisant du magma.

Ces mouvements de matière sont à l’origine de la

séparation des deux

plaques de chaque côté de la dorsale océanique. Le magma

remplace la croûte

océanique qui manque sur la dorsale.

Ce type

de mouvement est aussi à l’origine de la création d’océans, comme nous

allons

tenter de l’expliquer. Il y a un soulèvement de la lithosphère continentale

à cause

du flux de chaleur, comme nous l’avons déjà dit. Les mouvements de

divergence

fracturent la lithosphère. Le magma s'infiltre dans les fissures, ce qui

cause

par endroits du volcanisme continental; les laves forment des volcans ou

bien s'écoulent

le long des fissures.

Les

mouvements de divergence étirent encore plus la lithosphère, qui s’effondre

en

escalier : c’est le rift continental.

Bientôt,

les eaux de mer dépassent le niveau du rift et l’innondent. La

lithosphère

se casse en deux parties qui s’éloignent. C’est ce qu’on appelle une

mer linéaire.

Avec le

temps, la lithosphère continue à s’écarter et la mer transforme les côtes.

b) les mouvements divergents.

Aujourd'hui, les

physiciens, pensant que la matière terrestre reste contsante, sont

d'accord pour dire

que, si les plaques sont en expansion aux frontières

divergentes, il

faudra détruire de la lithosphère ailleurs. Cette destruction se fait

aux frontières

convergentes qui, comme le nom l'indique, marquent le contact

entre deux plaques

lithosphériques qui convergent l'une vers l'autre. La

destruction de

plaque se fait par l'enfoncement dans l'asthénosphère d'une plaque

sous l'autre plaque.

La plaque la plus dense s’enfonce sous la moins dense. Il

peut y avoir différents

résultats : nous allons étudier la formation d’une chaîne

de montagne.

L’asthénosphère est très dense, plus que la lithosphère. La colision

est donc terrible et

tous les sédiments se soulèvent. Une chaîne de montagne est

formée de cette

manière.

Toutes

les grandes chaînes de montagnes ont été formées par ce mécanisme. Un

bon

exemple récent de cette situation, c'est la soudure de l'Inde au continent

asiatique,

il y a à peine quelques millions d'années, avec la formation des

c) les frontières transformantes.

Les frontières

transformantes, qu’on appelle généralement failles, sont de

grandes fractures

qui affectent toute l'épaisseur de la lithosphère. On les trouve

souvent dans la

lithosphère océanique. Deux plaques ayant des vitesses

différentes ou

encore des sens contraires « glissent » le long de ces failles.

Voici

un bon exemple de

faille : la faille de San Andréas. La plaque Nord-Américaine

ont des sens différents

et glissent le long de cette frontière. Dans quelques

millions d’années,

la ville de Los Angeles se trouvera sur la même ligne que San

Francisco.

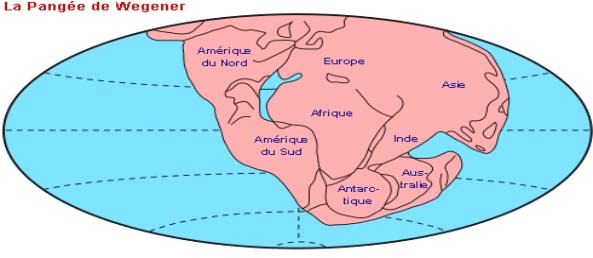

A- L’hypothèse de Wegener à nos jours

Au début du vingtième siècle, la structure de la Terre est mal connue,

son histoire est balbutiante. Il y a des modèles mais ils ne s’appliquent pas

à l’ensemble de la tectonique et ils ne sont pas dynamiques. Les continents

et les océans, dont on ignore la structure fine, sont fixes. Ils peuvent

parfois s’effondrer.

S’appuyant

sur des arguments divers, Wegener (1880-1930) émet l’hypothèse

qu’autrefois les continents étaient réunis. La place qu’ils occupent

actuellement résulte d’un déplacement latéral à la manière d’un radeau.

Ces arguments sont :

-

géographiques : les formes des côtes des continents sont grossièrement

complémentaires.

-

géologiques :

des structures géologiques de même type, datées de plus de 250 millions

d’année, sont localisées sur des continents aux côtes complémentaires.

-

climatiques :

on observe des traces de glaciation de plus de 250 millions d’années sur des

continents qui sont actuellement sur des zones tropicales.

-

biologiques :

on trouve actuellement de part et d’autre de l’Atlantique des fossiles

d’êtres vivants datées de 240 à 260 millions d’années. Ils

n’ont pas pu traverser l’Atlantique.

-

le moteur :

de tels déplacements sur de longues périodes nécessitent un moteur. Pour

Wegener, les mécanismes à l’origine des déplacements latéraux sont

<<la force

répulsive des pôles>> et <<le frottement des marrées>>.

La démonstration de la présence d’un supercontinent (la Pangée) a

convaincu les scientifiques. Cependant, il rejette l’hypothèse des moteurs :

ils sont jugés insuffisants.

A partir des années 1950, la découverte progressive de la topographie

et de la structure des fonds océaniques a totalement révolutionné les

connaissances dans le domaine des sciences de la Terre.

L’utilisation

de sonars de plus en plus perfectionnés à permis de dresser avec la plus

grande précision la carte topographique des fonds océaniques. La découverte

la plus surprenante a sans doute été la mise en évidence d’une chaîne de

montagne sous-marine, la dorsale, qui surplombe de 2000 à3000 mètres les

plaines abyssales et serpente sur plus de 60000 kilomètres dans tous les océans

du monde.

B-

Les déplacements des continents

IL, y a 250 millions d’années, il n’existait qu’un supercontinent,

la Pangée. En se fissurant, il a

donné naissance à plusieurs blocs, les continents actuels, qui, peu à peu, se

sont détachés et se sont éloignés les uns des autres. C’est ce qu’on

appelle la<<dérive des continents>>.

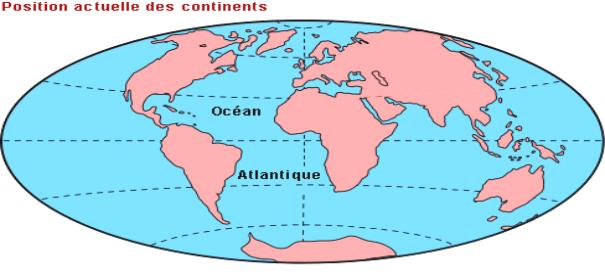

La Terre, il y a 65 millions d ‘années : l’Amérique du

Sud est séparée de l’Afrique et dérive vers le Nord-Ouest tandis que l’océan

Atlantique s’élargit.

Aujourd’hui, l’Inde est attachée à l’Asie, l’Amérique du Nord

est attachée à l’Amérique du Sud tandis que l’Australie s’est séparée

de l’Antarctique. Les continents poursuivent toujours leur dérive

puisqu’ils se déplacent en moyenne de 2cm par an : l’Amérique du Nord

s’éloigne de l’Europe et l’Australie se rapproche de l’Asie.

Sources :

-

encyclopédie Larousse

-

dictionnaire « le petit Larousse »

-

livre Hachette SVT 1ère

-

divers sites internet

© TERRAVITA, Frédéric BLASSELLE.